思考の変革が必須の時代。進化へ決断の時

遅ればせながら危機感を持つ文科省白書

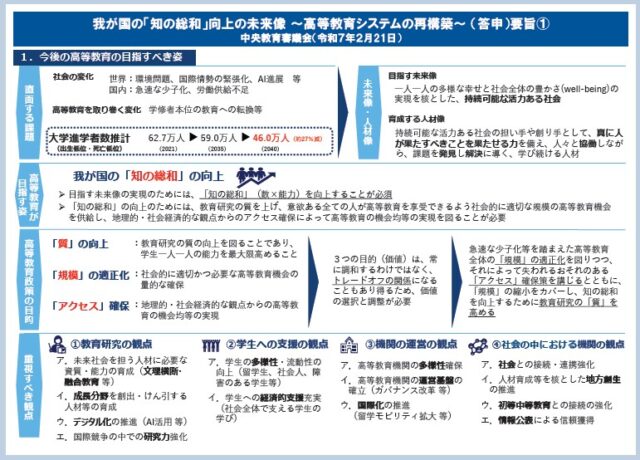

7月に公表された令和6年度文部科学省白書、もうご覧になった方は多いと思います。様々なテーマに沿って資料が公開されていますが、その中から今回注目したいのは、特集内容「『知の総和』向上の未来像」。今後日本の発展に向けた教育機関の役割についてまとめられていました。

簡単にまとめますと、高等教育を取り巻く現状と課題として主に以下の内容が挙げられています。

■少子化の急速な進行

大学進学者数は現在の約63万人から2035年には約59万人、2040年には約46万人と、現在の定員規模の約73%にまで大幅に減少すると予測されている 。これは最も重要な課題の一つと認識されている。

■学生の学修時間不足と教学マネジメントの未達成

学生の授業外学修時間が依然として短いなど、教学マネジメントの取り組みが道半ばである 。

■国際競争の激化と研究力の相対的低下

留学生獲得競争が激化しており、相対的な研究力の低下も指摘されている。

■リカレント教育・リスキリングの必要性の高まり。

■質の保証と情報公表の課題

現在の認証評価制度では、在学中にどれくらい力が伸びたかといった教育の質を多段階で評価する新たな評価制度への移行が求められている。また、大学ポートレートでは国公立と私学で情報提供プラットフォームが異なり、教育研究の質に関する重要な情報が分かりやすく示されていないという課題がある。

などです。

令和6年度文部科学白書 特集:我が国の「知の総和」向上の未来像より

上記内容だけでも十分大切な内容ではあるのですが、もっと注目すべき内容がありました。それは、目指す未来像や育成する人材像として、「課題を発見し解決に導く、学び続ける人材を育成することが必要である」とさらりと書いてあったことです。さらりではなくしっかりと書いて欲しい内容ではあります。

これらの内容は何年も前から分かっていることではあるものの、なかなか解決されない課題として常に申し送り状態といえるのではないでしょうか。

先日もある卒業生組織が実施している後輩に対する相談会で、いきなり入社2年目で仕事の壁に悩んでいる若年卒業生が「言われたことをやれるのは当たり前、前例をなぞるだけなら誰でも出来る。自分で課題を見つけ解決する習慣を身につけないと戦力にはならないと叱られました。成績も自信があったのに、それを教えてくれる会社に転職すべきでしょうか?」とショッキングな発言。

これは実は若年者だけでなく、卒業生組織の中心にいる高齢者も同じ課題を抱えていると言われているのです・・・

「課題解決」は極めて重要だが決して難しい思考法ではない

文部科学白書が出て間もなくのこと、知人から著書出版の知らせが届きました。その名も『課題解決の思考法』。内容は「見えていない問題」を発見するアプローチ法を中心に課題解決策までの一連の流れがまとめられており、著者自身が経営する研修を通じて得られたノウハウをふんだんに紹介する1冊でした。

手に取った瞬間、正直「この手の本、たくさん出ているよなぁ」とも思ったのですが、読み進めていくと、時代環境にあわせた発見手法となるよう開発・進化させたものを丁寧に解説しており、これまで本屋で眺めてきた類似の書籍とは異なるものでした。

あまり書くとネタバレになるので、主な内容だけを紹介します。課題解決の思考法に必要なポイントは10個あり、その一つ一つはごく当たり前のこととして書かれています。中から3点ご紹介すると、

例えば、

ポイント1 問題の種類

「見えている問題」ではなく「見えていない問題」を見つけることが組織の成長につながる。

簡単に言えば誰でもわかる問題=事象を論じても評論で終わるのです。よく大学のサポーターであるべき卒業生組織が、高齢化しており若年層・中堅層が加入しないと声高に発して、いきなり対症療法的に「若者はSNSだ」「若者向けするイベントが足りない」と評論をして終わる。問題は、実生活でも多忙な若年層にとって、自らが参加できるスタイル(ICT活用)で、自らが進化できる魅力ある組織ではないのが本当の原因なのですが、そこには目をつぶるのがわかりやすい事例です。

ポイント2 プロセス

問題を最初に定義するのではなく、テーマ設定から始める。

これも言うまでもなく「高齢化」を議論するのではなく、「多額のコストを掛けずともボランティア活動として多くの校友が参画したくなり、若年層が参画することにより、人脈が拡がる、情報ネットワークが広がる、参加者の人格が向上する活動」をテーマにするのでは大きな違いなのです。

ポイント10 スタンス

「言われて」ではなく「自ら」。

主体的に参加して自らを磨くことで成果が大きくなるのは当たり前なのです。

など、ズバリなポイントが並べられているのですが、これまでの経験値に基づいた内容ということもあり、資料の作成方法も含め丁寧さが伝わってきます。

前述の、文部科学白書に「さらり」と書かれている課題発見から解決に導く人材育成に必要な要素の一つとして、紹介された書籍のテーマと一致したことに必然性を感じました。

課題解決とは

課題解決を一文で表すと、目標達成を阻害している要因を取り除きスムーズな運営を可能にするためのプロセスとなります。とはいえ、いきなり対策案を作ることはできません。問題に対し原因を探り、課題をあぶりだして解決策を設定する流れを踏んでいきますが、比較的多くの社会人が、この「問題」と「課題」を混同していると、大手メディアのブログでもフローと取り組み内容について繰り返し掲載するほどです。

著書では特に「問題」の部分に着目しており、「見える問題」と「見えない問題」に分け、後者の見えない問題を発見し、課題設定にもっていかないと本当の解決にはならないと「問題」と「課題」の違いや、成長に必要な要素を明確にし、作成の際の注意を促しています。

ここで「問題」の捉え方について首をかしげた事例をご紹介しましょう。

先日のことです。とある講座を受けたのですが、ある老舗のお茶専門店に勤める方とお話する機会がありました。この方が配属されている店舗では、近年のインバウンド効果もあって、お茶の売上自体は問題ないが、ただ数を売っているだけの状況で単価が思うように上がらない。

また、昔から購入してくださるファン層への仕掛けが脇に置かれ、ジワリとお得意さんの店舗離れが懸念されているなど、店側としては、いつまでも観光客に頼るのは危険であることは認識していても、日々の業務に追われ手が打てないと悩んでいました。

正直売り上げがしっかりとれているならいいんじゃないの?と思うのですが、その専門店は比較的誰もが知る有名店で、少し高級な茶葉を扱っているのですが、わざわざ足を運んで買いに来てくださる本来のお客様に、今後もご贔屓いただくには、しっかりしたフォローが必要だが、何を仕掛ければよいのやら・・・と悩みばかりが出てきます。

多分ですが、会社としてどのようになりたいのか、という目的が曖昧、もしくは浸透されていないのかもしれません。会社として向かうべきゴールが明確であれば、ここまで悩まず課題解決に向かって走れますし、固定客増に向けたKPIもしっかり立てられるはずなのです。

今こそ見直したい時代に沿った課題解決の思考法

事例で伝えたかったことは、「課題解決」をテーマにした書籍や研修がいつの時代にも形を変えながら存在するのは、大学を卒業して何年たっても、問題の深堀ができず、また、課題解決策を導き出せない人が予想以上にいるということなのです。

学生時代に基礎をしっかり理解しておけば、卒業後の働き方も有意義なものとなるだけでなく、常に企業に求められる人材として活躍する機会も増してきます。

問題の深堀や課題解決といった普遍的なテーマの基本は今も昔も変わりませんが、ただ、時代と共に変わるのが人の考え方です。昔は・・・もいいのですが、ITや生成AIを当たり前に使うようになった今、問題の深堀が難しくなっていると著者も書いていました。ここはひとつ、最新の問題発見・課題解決方法を見直し、学生はもちろんのこと、大学の生き残りに役立ててはいかがでしょうか。

もし、具体策にお悩みの際はぜひお声がけください。

参考資料・書籍

文部科学省 令和6年度文部科学白書

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab202001/mext_00001.html

株式会社スキルベース

https://skill-base.co.jp/