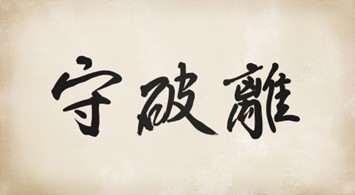

卒業生組織の「老人クラブ」化?若き力が輝く未来のための「守破離」

まだそんなセリフが・・・

某校友会の支部総会で、「楽しくなければ校友会ではない」、「一献酌み交わす中で礼儀を覚えるのが常識」、「今までの校友会のどこが悪い?良き伝統が失われていいのか?」の他に、ここでは記載出来ないような男女差別的な発言。

10年前とは大きく世の中が変わっているにもかかわらず「紙媒体での連絡が当たり前」「ITでは情報は伝わらない」「その費用は大学が出すべきではないか」などの声も当たり前のように聞こえています。

この10年、新しい卒業生が小学校6年生の時と今ではどれだけ世の中が変わっているのかはお構いなしかもしれません。10年前はガラケー携帯がまだまだ多く、ネットスーパーは発展途上、選挙の情報も紙媒体とTVでしたが、今やスマホの普及率は90%以上(70代で8割以上、80代でも6割以上)で、お米の配達から切符の手配までオンラインが当たり前になりつつあるのです。

つまり、まだ総会の出席確認や通常のコミュニケーションが、郵送やリアルオンリーでは高齢化は止まらないということに(年賀状のピークは2003年の約44億6千万枚、2025年は10億7千万枚です)。このようなセリフが聞こえる校友会では若年層は近寄りません。

「守破離」で考える校友会の未来

私たちは今、「守破離」の精神で校友会のあり方を見つめ直す時を迎えています。

「守」:伝統を重んじる活動の先に

これまでの校友会活動は、卒業生同士の親睦を深め、イベントを通じて交流を育むことに主眼が置かれてきました。それは、世代を超えた絆を育む上で重要な「守るべき」伝統です。しかし、その「守」が目的となってしまい、大学への支援が形式的になってしまってはいないでしょうか? 「守」の先に「破」と「離」を見据えることが、これからの校友会には求められます。

「破」:現状維持バイアスを打ち破る勇気

多くの校友会で、改革への一歩が踏み出せない背景には、「現状維持バイアス」が強く働いているように感じます。「これまでもこれでうまくいってきた」「急に変える必要はない」といった声は、安心感をくれる一方で、変化への対応を鈍らせる最大の障壁となります。

また、「周囲との協調に重きを置く判断のブレ」も、改革の足かせとなります。特定の役員が反対するから、皆が納得しないからと、本質的な議論から逃げてしまうことは、校友会の未来を閉ざすことになりかねません。時には、厳しい決断を下し、新しい方向性を示す勇気が必要です。

そして、「楽しくなければ校友会ではない」という「過去の経験則」もまた、改革を阻む要因となることがあります。もちろん、活動に「楽しさ」は不可欠です。

しかし、その楽しさが、単なる親睦に留まり、大学や後輩への貢献という視点が欠けてしまっては、本末転倒ではないでしょうか。真の楽しさは、共に未来を創造し、社会に貢献する中でこそ生まれるものです。

「老人クラブ」ではない、若き力が輝く校友会へ

従来の校友会運営では、現役を引退し、時間に余裕のある高齢者層が活動の中心になりがちです。その結果、若年層や中堅層といった、これからの社会を担う現役世代にとって、校友会活動が魅力的に映らないという現状があります。これが、校友会の高齢化に拍車をかけ、次世代への継承を困難にしています。

しかし、校友会は決して「老人クラブ」ではありません。ある大学の校友会では、この課題を見事に乗り越えました。彼らは、在学生や後輩への支援活動を積極的に展開し、さらに、校友会活動への参加が、自身の成長や進化に繋がることを強く訴求したのです。

結果として、多くの若年層が校友会活動に参画し、新しい風を吹き込んでいます。彼らは、単なる親睦だけでなく、プロボノ活動やキャリア支援、地域連携プロジェクトなど、多岐にわたる分野で大学を支援しています。

「離」:新しい校友会の形を創造する

「守破離」の「離」は、従来の枠組みから「離れ」、全く新しい校友会の形を創造することを意味します。それは、単にイベントの数を増やすことではありません。

・若手世代が「参加したい」と思える魅力的なコンテンツの創出

キャリア相談、異業種交流、スキルアップ講座など、現役世代が抱える課題解決に繋がる機会を提供することで、校友会への関心を引き出します。

・多様な関わり方の提案

定期的な集まりだけでなく、オンラインでの交流、特定のプロジェクトへのスポット参加など、多忙な世代でも参加しやすい柔軟な仕組みを構築します。

・大学との協働による価値創造

大学の抱える課題を共有し、卒業生の持つ知識や経験、ネットワークを活かして、具体的な解決策を共に生み出す活動を強化します。

・社会貢献活動への積極的な参画

母校への支援だけでなく、卒業生が社会の一員として地域や社会全体に貢献する活動を推進し、校友会の存在意義を高めます。

校友会は、単なる卒業生の集まりではありません。母校の発展を支え、次世代を育成し、社会に貢献する、無限の可能性を秘めたプラットフォームです。高齢者の役員の皆様の経験と知恵は、校友会の貴重な財産です。それに加えて、若い世代の柔軟な発想と行動力を融合させることで、校友会はさらに強く、魅力的な存在へと進化できるはずです。

私たちは、皆さんの校友会が、伝統を守りつつも、現状を打破し、新しい価値を創造する「守破離」の精神で、真に大学を支える存在へと変革を遂げることを心より願っています。そして実現をお手伝い出来ます。

是非お気軽にご相談ください。