卒業生組織進化論:まだ貴組織は親睦団体?

失われた30年、少子高齢化社会に対応する大学

失われた30年と呼ばれる間に、日本の大学は「偏差値による序列化の固定化」が進み、社会ニーズへの対応や実社会への貢献の視点で大きな課題を持ったまま現在に至っている側面が指摘されています。それは就職予備校としての役割や、幅広い教養を身に着ける教養教育の場としての役割が大半を占め、結果社会に対するイノベーションに繋がることが少なかったと言われています。

この問題にいち早く気づいた大学は、単なる教育機関ではなく「イノベーションの創出ハブ」への転換に努めています。

京都大学のiPS細胞研究でノーベル賞を獲得した京都大学山中教授の事例が最も顕著な事例かも知れませんが、まず高度な専門知識と研究能力を持つ人材育成がスタートしています。次に社会課題解決に資するイノベーション創出では、慶應義塾大学が医療系学部と理工学部、そして参画企業が連携を強化し、AIを活用した診断支援システムやロボット手術の開発を進めているのも一つの事例でしょう。

そしてこの2~3年「社会人・リカレント教育の拠点」としての存在意義は一気にクローズアップされ、社会におけるイノベーションのエンジンとなる人材教育にも注力しているのです。

早稲田大学がよく代表的な事例として紹介されますが、学生数を減らし、大学院進学率を向上させる決断を行い実施しているのも、大学がイノベーションを起こす共創の場として存在することになることが明確だからではないでしょうか。

誰と共創するのか?

イノベーションを起こして持続可能な成長を促すことは、どのような組織でも求めていると思います。正直、経営のTOPが、自分のいる時はリスクを取りたくないとか、批判する長老に気を使い、何もしない或いは小手先の改善でお茶を濁すケースもあるかもしれませんが、それらの組織は間違いなく滅亡への道を辿っているので、ここでは敢えて触れません。

例えば、共創の代表的な事例が産官学連携かもしれません。しかし、中々思うように科研費の獲得に繋がらない場合に、「教授陣の人脈が弱い」「研究のレベルが整理されていない」「全体的にリソースが足りない」・・・と様々な言い訳を耳にすることがあります。仮に研究している内容と産業界のニーズがどれとも合致しないのであればどうしようもないのですが、大半の拡がらない理由は企業への訴求する力なのではないでしょうか?

肝心の共創環境を作るには、ずば抜けた研究力も大事なのですが、投資に値すると判断する企業や行政と大学の間を接続し、双方Winとなる環境を協力してくれる存在が重要だと懸命な読者の方は気づくはずなのです。

そうです。その存在は産学連携を商い化するコンサルティング会社でも、会社の顧問をネットワーク化する会社でもなく、純粋に母校愛に満ち自身の母校を誇りに思いたいと願う卒業生なのです。

卒業生は大学のイノベーションを起こすことを支援してくれる大切なパートナーなのです。

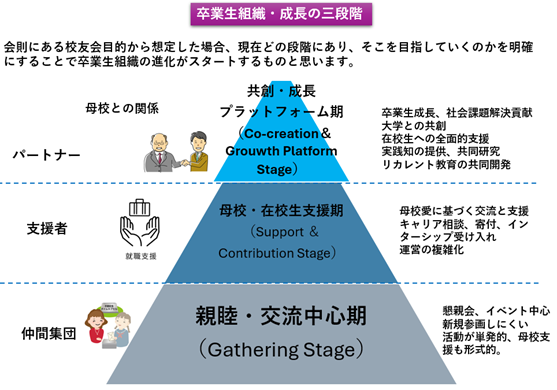

アルムナイ進化の三段階(SCNS理論)

既に将来を見越した大学では、卒業生組織が大きな変革を開始し、いくつもの大きな成果をあげています。それらの卒業生組織は従来の親睦団体で、卒業生に記念品を授与する、奨学金を支援する、或いは学生のイベント支援レベルから大きく舵を切り、母校にとってなくてはならない存在に変貌しているのです。

以下は母校との関係において進化を三段階で示したものですが、貴学・貴会はどの段階でしょうか?

1.仲間集団

組織の高齢化は著しく、現役世代や女性層の参画に乏しく、リアルな懇親の場やイベントに拘るレベル。

2.支援者集団

母校との連携が始まり、在校生支援や就職支援が進み始める。ただし、その内容次第で成果は大きな差が出る状態。

3.パートナー集団

母校も参画する卒業生も進化し続け、「共創」が生まれている。リアルに拘らず、全世界的、様々な業種や職種、様々な経験等を伴う実践知が母校の専門知と融合している段階。

もし、皆さんが共創のポジションを目指すのであれば、そこまでの道筋も支援出来ますし、何故変革できないかの段階でお悩みであれば、事例を踏まえて理事会等で簡単な勉強会も可能ですので、是非お気軽にお声掛けください。

何よりも未来を切り拓く在校生の為にも一歩踏み出していただければ幸いです。